|

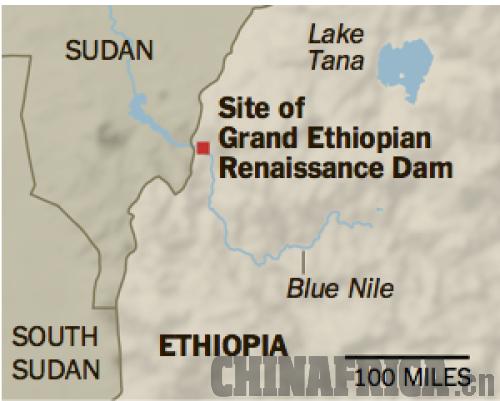

Le grand barrage éthiopien de la Renaissance (GERD en anglais) sur le Nil Bleu, le principal affluent supérieur du Nil, pourrait être le plus grand d'Afrique une fois achevé, en 2017. Les chiffres sont impressionnants : 1 780 mètres de long et d'une hauteur culminant à 145 mètres, le barrage peut contenir jusqu'à 70 milliards de mètres cubes d'eau dans un réservoir de 1 800 kilomètres carrés. En utilisant ses 16 turbines, les ingénieurs éthiopiens disent qu'il pourrait produire 6 000 mégawatts d'électricité, assez pour répondre aux besoins énergétiques de l'Éthiopie, avec un excédent exportable vers le Kenya et le Soudan du Sud voisins.

Mais ce barrage au coût de construction de 4,2 milliards de dollars est aussi la source d'un débat qui fait rage sur l'impact des autres pays où coule le Nil. Depuis 2011, l'Égypte, qui utilise le Nil comme sa principale ressource en eau, est opposée à la construction du barrage, exigeant qu'une étude soit effectuée pour déterminer les risques environnementaux du projet. L'Éthiopie affirme que le projet n'aura aucune incidence sur le cours du fleuve, en s'appuyant sur une étude environnementale effectuée avant le début de la construction. Le Nil, d'une longueur d'environ 6 700 km, est le plus long fleuve du monde. Ses eaux sont partagées par 11 pays d'Afrique du Nord, le Nil Blanc et le Nil Bleu étant les deux principaux affluents.

Le Nil prend sa source au Burundi, et coule vers le nord comme le Nil Blanc à travers la région des Grands Lacs, puis en traversant la Tanzanie, l'Ouganda et le Soudan du Sud. La contribution du Kenya se fait avec ses eaux coulant dans le lac Victoria, d'où le Nil Blanc commence en Ouganda. Le Nil Bleu constitue environ 80 % du volume d'eau en Éthiopie.

Un débat récurrent

Réunis à Nairobi pour le quatrième Forum pour le développement du bassin du Nil en octobre, les délégués des 11 pays du bassin du Nil ont fait valoir que l'évolution démographique de la région rendait nécessaire la conclusion d'un nouvel accord sur son utilisation. « Il est clair que nous devons utiliser les ressources dont nous disposons de manière équitable et rationnelle. À l'heure actuelle, nous devons tous tirer profit du bassin », a déclaré le ministre des Ressources en eau et de l'Électricité du Soudan Mutaz Abdalla Salim à CHINAFRIQUE à Nairobi.

M. Salim préside le Conseil des ministres du Nil, qui comprend les ministres responsables de l'eau et de l'environnement en vertu de l'Initiative du bassin du Nil (IBN), un partenariat entre les pays riverains pour développer la rivière et contribuer à la paix et la stabilité dans la région. Les revendications de l'Égypte sur l'utilisation exclusive du Nil proviennent d'un traité signé en 1929 avec les colonies britanniques du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie (alors appelée Tanganyika). À l'époque, 57 % des eaux ont été attribuées à l'Égypte et les États riverains devaient obtenir la « permission » du Caire avant de commencer tout projet en amont, par exemple des travaux d'irrigation ou d'électricité. En 1959, l'Égypte a signé un autre traité avec le Soudan, qui donnait au Caire 66 % des eaux. L'Éthiopie n'a pas été consultée, alors que sa part d'eau était la plus importante. L'Égypte et le Soudan ont depuis construit des barrages colossaux le long du Nil : le haut barrage d'Assouan en Égypte, et le barrage de Méroé à Khartoum.

« L'Égypte a toujours eu une part gigantesque des eaux du Nil. Nous, les pays émergents, avons dit que nous ne reconnaissons pas les accords de 1929 et de 1959, car ils nous ont empêchés d'utiliser les ressources du Nil », a déclaré Judi Wakhungu, secrétaire kenyane de l'Environnement, des Eaux et des Ressources naturelles.

|